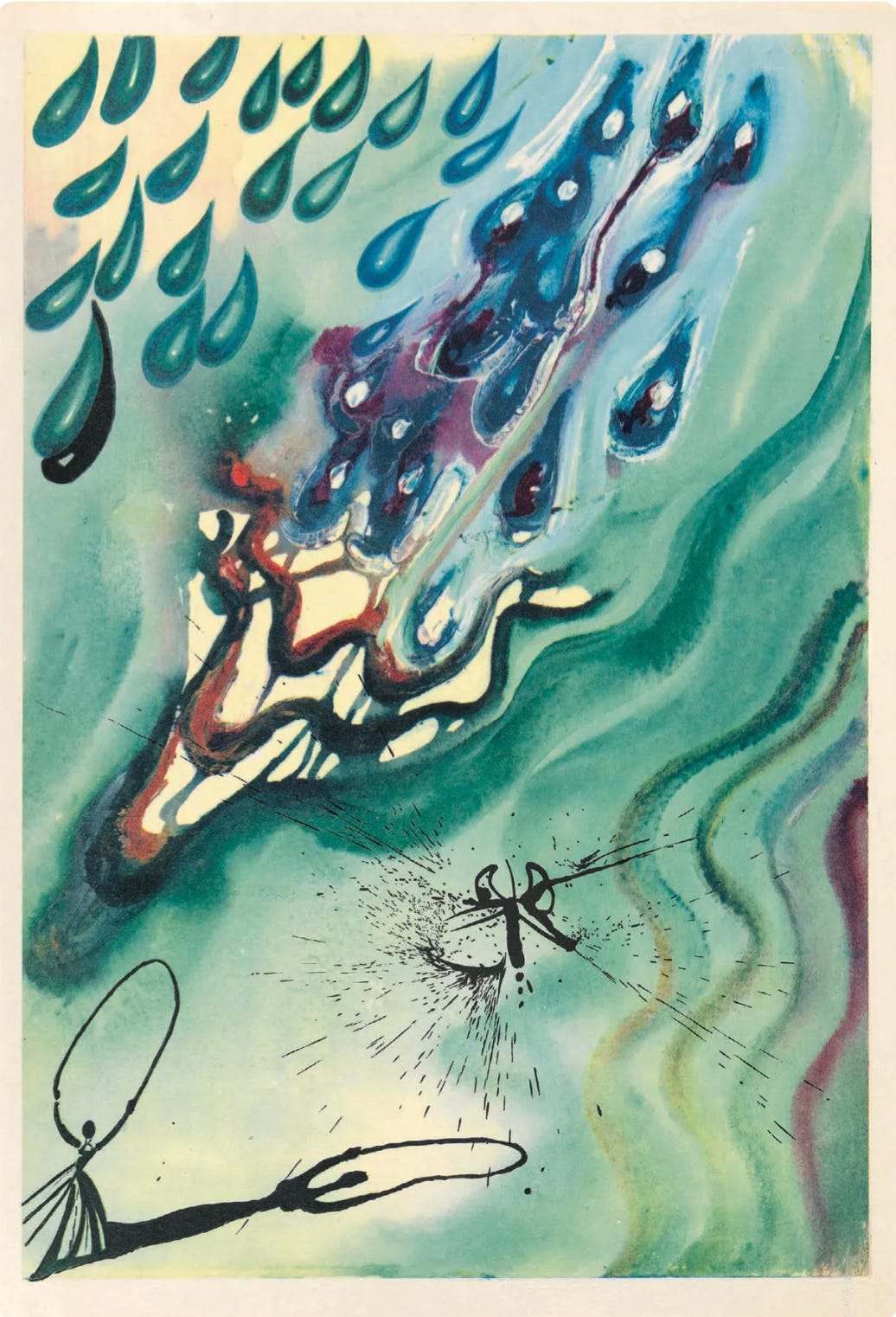

Olá, sejam muito bem vindos ao Conchas, esta pequena bodeguita artesanal no fim da galáxia. Por aqui, abrimos às vezes, fazemos tudo de forma artesanal e nos alegramos imensamente com a presença. Nesta edição, quitutes azulados e todo um caminho de criação. Obrigada pela leitura.

Faz um tempo que a vida anda tingida.

Ou, pelo menos, a ponta dos dedos. Não mais as pontas dos cabelos. Mas as raízes, pelo menos por dentro, por onde circulam, em impulsos elétricos, aquilo que nos acostumamos a chamar de ideias.

A cor mais quente. Talvez a mais perigosa. O pigmento que fez a cabeça dos egípcios e levava os tintureiros europeus a fazerem xixi sob a infusão de uma plantinha - Isatis tinctoria - e que não se encontra tão comumente na natureza selvagem, tudo para desvendar a tonalidade única.

O tom absurdo, que surgiu para alquimistas desavisados como o lendário azul da Prússia. A cor que entendemos com a mente mas não com a alma e que parece sempre inatingível: não tocamos o azul do céu e nem o do mar. Mas podemos, sem perigo, comer azul.

Quando comecei a perceber que o azul se instaurava nas minhas preferências - e na minha cozinha - eu quase cai na tentação de pensar que foi por acaso.

Mas quase nada surge do nada.

Na década passada, quando eu era uma foca - apelido dado aos repórteres novatos - e trabalhava na Darcy, revista de divulgação científica e cultural da Universidade de Brasília, eu participei de uma reportagem especial. O tema? Alimentação. Um dossiê de receitas advindas de diligências sobre…os ingredientes do Cerrado.

Baru, araticum, cagaita, pequi, mangaba, ingá, guariroba, jatobá, jurubeba, lobeira, tucum. Todos protagonistas de pesquisas científicas que apontavam o enorme potencial benéfico do consumo e, portanto, forneciam ainda mais argumentos em defesa da preservação do segundo maior bioma do Brasil.

E, no meio dos cerratenses, uma espécie que, se não é exclusiva do nosso bioma, prospera nele. Genipa americana, a árvore do jenipapo, acabou virando o destaque e a capa daquela edição. O motivo? Uma reação química a muito conhecida dos povos originários, que usam o fruto para obter uma tinta…azul. O nome jenipapo vem do tupi-guarani nhandipab ou jandipab que quer dizer “fruto que serve para pintar”.

Claro que isto não combina muito com a ideia que se faz do jenipapo maduro, em sua cor marrom, seu cheiro visceral e potente, o licor escurecido, tão apreciado no interior da Bahia e do Goiás.

Acontece que, para chegar no azul, é preciso, impreterivelmente, passar pelo…verde. A explicação racional - e química - é a seguinte. Nos frutos imaturos do jenipapeiro, observamos a genipina, uma substância isolada pela primeira vez em 1960, que reage com proteínas e aminoácidos livres e, na presença de oxigênio, dá origem a um pigmento de cor azul.

Bom, na época, a revista circulou e pautou matérias, eu consegui alguns frutos verdes e fiz testes em casa, me encantei, tirei fotos, comi e esqueci.

Não era, como infelizmente ainda não é, um ingrediente comum, fácil de se encontrar em feiras ou mercados, de modo que era preciso saber o mapa informal das árvores pela cidade.

Com o passar dos anos, uma onda azul tomou conta de pesquisadores de alimentação, padeiros, chefs, confeiteiros e, suspeito, ganhou real visibilidade quando a maga Neide Rigo começou seus experimentos jenipapais como ela mesma chama, e que configuram uma ótima referência para quem deseja se aventurar na cozinha em busca dos intrigantes tons de azul.

Mas tudo isso eu só lembrei e juntei a posteriori. Por um bom tempo, foi até estranho viver com essa ânsia azulada no peito.

Existe uma beleza crua em começar alguma coisa sem saber direito no que vai dar, para onde se está indo, sustentando uma incerteza. Ainda mais quando se parte de algo tão abstrato quanto uma cor.

O azul começou a surgir em sonhos, em meditações, na preferência nas roupas, no esmalte das unhas.

Depois passou para referências desencontradas - a sopa azul de Brigit Jones, o tom do cobre corroído das catedrais que se torna azulado, o fundo dos cenotes mexicanos. O vestido de casamento da minha amiga Luiza, que era, simultaneamente, something old, something borrow e something blue.

Em algum momento, essa azulidade se expressou em uma vontade meio difusa de fazer um bolo naturalmente azul para meu sobrinho Martin, prestes a completar 2 anos de idade e de infinita esperteza.

Eu sabia que não chegaria a comemorar o aniversário propriamente dito do librianjinho. Sua família - minha prima, o marido e os gatos garbosos estavam de mudança para o Canadá, e desembarcariam no país do maple syrup antes.

Mas fui tateando nessa vontade de fazer alguma coisa boa e bonita e marcante, significativa para a despedida. Pensei em blueberries - mirtilos - de lá, panquecas americanas, brigadeiros brasileiros.

E, então, veio o estalo.

Jenipapo!

Caramba, mas estava na época pros frutos estarem suficientemente desenvolvidos mas ainda verdes? Estava.

E, porque o que buscamos muitas vezes também está a nossa espera, um frondoso jenipapeiro se apresentou durante uma caminhada pelo bairro.

E lá fui eu, rosto lívido, toda a conversa na ponta da língua, bater palmas no portão alheio, revezando entre aflição e falta de jeito, pronta para pedir.

Era começo de noite e a voz de mulher do outro lado me falou para voltar de dia, que era hora do jantar e que no escuro seria inútil de toda forma. Acatei. Retornei pela manhã, e expliquei para a dona da casa - Rosário - meu intento de assar um bolo azul a partir do jenipapo verde.

Se achou minha conversa descabida (e eu não a poupei de nada, fui ficando nervosa e tagarela, contei do Martin e da mudança e do aniversário e da matéria da Darcy e dos sonhos cor de anil) e a cor improvável, não sei.

De todo jeito, ela me alcançou, com aquelas varas com cesta de metal na ponta, tão típico dos quintais e pomares, alguns frutos.

Fui embora serelepe, me sentindo a própria corsária, pirata dos sete mares que, tendo atracado na ilha certa, arrematou um pequeno tesouro cheio de potencial cromático.

E aí começou uma fase azul na minha cozinha.

Primeiro usei como bússola a receita de tantos anos antes, que estava na revista Darcy, fazendo, obviamente, modificações.

No lugar da canela, raspas de cumaru e um tico de noz moscada.

Um ponto que não respeitei foi a retirada de sementes, e explico: os filetes de cor estavam entremeados demais, tive receio de perder a pigmentação.

Deu certo, mas poderia ter usado menos da fruta que, se concentrada, pode dar um certo amargor para a massa.

Bom, a extração pode seguir na água, como seria fazer um suco ou polpa da fruta verde, que deve então ser usado diretamente na receita.

Neste caso, a cor só aparece depois do contato com o fogo, seja no forno, no caso de bolos e pães, ou na frigideira, para as panquecas e chapatis.

Mas eu queria outros tons, mais claros, e, neste caso, a extração é pelo leite, batendo pedaços do jenipapo junto e aquecendo o líquido até que mude de cor. O processo é nada menos do que mágico.

As pequenas bolhas vão se formando na superfície, e, como num céu ao contrário, o branco vai dando lugar para um azul cada vez mais concentrado.

Quando este leite atinge a cor máxima, pode ser usado em receitas como o toalha felpuda, massa fresca, pão de minuto e, também, panquecas fofinhas.

Me diverti muito por umas semanas testando receitas, compartilhando muita comida azulada com amigos, colegas de trabalho e principalmente com o pequeno Martin que, em breve, lá nas terras frias onde foi morar, vai saber que azul também é blue e bleu.

O bolo final, assado para a despedida, foi azul escuro, coberto de um creme leve e geleia de manga e maracujá, adornado com rodelas de carambola - estrelas! - e pétalas de capuchinha amarela.

Foi minha forma de me despedir. Mas também de desviar das mudanças inevitáveis e passar um tempo cozinhando, testando, fazendo alquimias.

Um jeito muito particular de manifestar uma cor que parece trazer novos tempos e, porquê não, uma pequena primavera.

💌 Leia também:

Madalenas

É outono. Ainda que tentemos negar, uma fina friaca começa a surgir de manhãzinha e, quando a noite se instala, temos um sereno que pede jaqueta por cima dos ombros, uma xícara de chá, um abraço que não precisamos pedir, um gato que pula no colo e nos aquece aos poucos.

Segunda-feira azul

Para ler ouvindo Blue monday, do New Order. Sejam bem-vindos ao Conchas, esse restaurante fictício no fim da galáxia, na ponta dos seus dedos, no gigabyte da sua caixa de entrada. Abrimos, via de regra, aos domingos, mas esse, não. Não …

Que périplo delicioso. Lembrei também da clitória, que em infusão espremida com limão azula lindamente. E que sorte grande é ter um jenipapeiro no caminho! Beijo

belo texto!