O inverno chegou de vez, com noites longas no hemisfério Sul. Me recuso. Desta vez, não deu sopa. Deu saudades, do calor, do amor pelo verão imagético que me consome os pensamentos, saudades do mar.

Com tanta notícia ruim, descabida e num momento que parece ainda pior ser mulher e brasileira, passei a semana dividida, corpo e coração entre lá e cá, no vai e vem das balsas que levam gente moto, carro, cachorro, caranguejo e cocada de Porto Seguro para Arraial d' Ajuda.

Todo mundo é mais bonito depois de um tempo na Bahia. Juro.

Minha avó materna é baiana, mas o gosto pelo coentro pulou uma geração e veio parar em mim.Vó Rosita, toda a vida que passou as mãos pelo meu rosto, espalhou cafuné nos meus cabelos, foi sempre espalhando um cheiro de cominho que estará pra sempre, em mim, ligado à ela.

Nasceu lá, foi moça para o Goiás, casou, teve filhos, nunca mais voltou. Sua cidade, Santa Rita, é longe do mar, e a referência sempre foi o Rio Preto, afluente do São Francisco que corta a cidade, no qual vovó se banhava quando era moça. Mesmo vindo de rio, ela sempre foi muito clara em uma coisa: peixe bom, é do mar, e comido perto do mar. E, ainda assim, o pescado nunca foi sua preferência. O marido, vô Antero, sempre brincava: casei com a única baiana que não gosta de peixe.

Eu, que cresci no coração seco do Cerrado, não tenho nenhuma intimidade com os seres de guelras. Tal qual o Nilo, as águas que cortam a terra vermelha do Planalto Central viraram berço bom para tilápias, e, com boa vontade, se encontra tambaqui e tucunaré na oferta dos menus da capital.

A agora onipresente franquia Peixe na Rede é um exemplo de onde comer tilápia de tantos preparos, e o Dom Francisco, do chef Francisco Ansiliero, sempre deteve bons pratos com peixes amazônicos, resultado dos anos em que Francisco, autodidata, morou no Norte do país.

Mas se existe boa vontade nos preparos e muito bacalhau salgado, a distância de mais de mil quilômetros que separam Brasília do mar cobram seu preço no quesito frescor. Por isso, quando estou no litoral, quero peixe.

Faz uns meses que entreguei um projeto, findei um contrato na sexta-feira, sem saber o que viria a seguir, só com a ideia vaga de ter algum descanso na loucura. No sábado, fechei os olhos e apertei o botão de compra. No domingo, pousei na Bahia na hora do almoço.

Meus anfitriões, gente boníssima que escolheu viver a aposentadoria entre coqueiros, cajueiros, cachorros, gatos e tempo bom quase o ano todo, fizeram festa com minha chegada.

Queriam mostrar os restaurantes refinados, a cantina de uma conhecida filha de italianos que fazia massa fresca, o lugar com o melhor risoto. E eu, ali, no pensamento fixo: peixe.E não só. Farinha. Coco ralado. Frango com dendê. Camarão, não, unicamente porque tenho alergia.Acarajé, sim, na versão vegetariana, por favor.

Combinamos então que Mano Velho, o homem mais bem humorado que se tem notícia, dono de uma risada capaz de derreter até o gelo no topo do Kilimanjaro, me levaria no raiar do dia para a feira de pescadores em Porto Seguro.

E assim fizemos; sem nem tomar café, pegamos o carro, a estrada de terra, depois de asfalto, depois a balsa, a caminhada pelos paralelepípedos e enfim o povo, as barracas, os bichos marinhos. De um lado, o mar e as barracas de peixe, do outro, uma diminuta praça, barracas vendendo cheiro verde, camarão seco, coco para ralar, bucha, bananas.

Meu anfitrião, que não é nativo porque nasceu no Maranhão, ganhou a vida como jogador de futebol profissional e, depois, técnico e olheiro de novos talentos futebolísticos. Fez carreira e teve filhos no Paraná, mas mesmo as décadas no extremo Sul não tiraram seu calor interno, sua simpatia alegre.

Ele tem jeito pra prefeito, e não foram poucos os maneios de cabeça, saudações, sorrisos trocados ali, tão cedo. Eu, um olho nele, outro no peixe. Camarões de quatro tamanhos diferentes, uma arraia enorme, um buri, ou olho de boi, repousava ali perto.

Decidimos comprar de um moço, pescador, que não tinha barraca, mas um isopor cheio de vermelho, ou cioba, um dos mais comuns da região. Queria vender tudo, por um bom preço no quilo, para partir. E não passava muito das sete, mas, pra quem já foi e voltou do alto mar, é tarde. Para quem não tomou café da manhã, tardíssimo. Porém o conteúdo inteiro seria demasiado para nós, por mais que meu exagero seja notório, era coisa de mais de seis quilos.

Uma senhorinha providencialmente parou do meu lado e, num entendimento rápido e cúmplice de quem faz feira, topamos dividir os peixes, pegar o desconto, liberar o pescador.

Então era hora de passar a próxima etapa, com o serviço das moças que limpam as escamas e retiram as vísceras. Mãos hábeis, acostumadas, facas afiadas que não vacilam, um espetáculo de repetição.

Peço para cortar em pedaços graúdos; vamos fritá-los em óleo novo. E, indo contra o tradicional, finjo que não vejo o fubá no supermercado supreendentemente bem abastecido e me decido pela panko, farinha de origem japonesa, bem leve e crocante.

Na última parada antes de voltar para casa, finalmente o desjejum numa banquinha apinhada de trabalhadores, onde mais uma vez meu anfitrião é recebido com carinho e reconhecimento.

Peço café preto e um copo fumegante de caldo grosso e bom, canjica branca no leite com coco, que desce morno na garganta, tornando tudo melhor. A outra opção, cheirosa, dentro de outro panelão de alumínio, é um caldo com tapioca. Peço um desse também, e não me arrependo.

Deixo o peixe refrigerado e vou para praia, onde passo as próximas horas entre sol e sombra, entre água de coco e caipirinha, entre a alegria presente de roçar os pés na textura esfoliante da areia molhada e a alegria futura da refeição por vir, na antecipação dos lábios besuntados.

Num horário que não é cedo nem tarde, com o corpo ainda salgado de mar, me ponho a temperar o peixe, alho, pimenta, sal. Ovos batidos, farinha, ovos, panko. Cozinho batatas e cenouras, corto em pedacinhos cebola roxa, picles de pepino, cheiro verde. Faço um vinagrete rápido, o óleo esquenta, começa a fritura. As batatas cozidas viram uma salada com maionese. O cheiro da fritura chama todo mundo para a cozinha.

O vermelho assume uma linda crosta dourada, alguém abre cervejas geladas, eu sumo por cinco minutos para uma ducha, volto a tempo de ver um limão cravo sendo cortado, a última coisa que faltava para acompanhar o peixe.

Não fotografo o resultado final, não dá tempo, entre o misto de fome e satisfação. Ficamos ali, satisfeitos, até que, lá fora, o Sol se põe, também vermelho, a lua se insinua por entre os coqueiros, as redes nos esperam. Acho graça no vermelho do peixe, do céu. Lembro da música do Marcelo Camelo, do mesmo nome, tão apropriada.

Sei que comecei a cozinhar aquela refeição muito antes, no avião pra Bahia, nos verões imaginários, na cozinha do Conchas, em todas as idas à praia, nos quiosques, nas viagens.

O inverno sempre chega, como estação, como estado de espírito, como ausência. Nessa hora, além de comidas quentinhas, conversas e esperanças, é de bom tom ter uma refeição memorável para se deliciar, lembrar e reviver um dia bom. Qual é a sua?

Cate por aí

Uma playlist cheia de clichês maravilhosos, pontos de axé, xote e um simples nome : bahia.

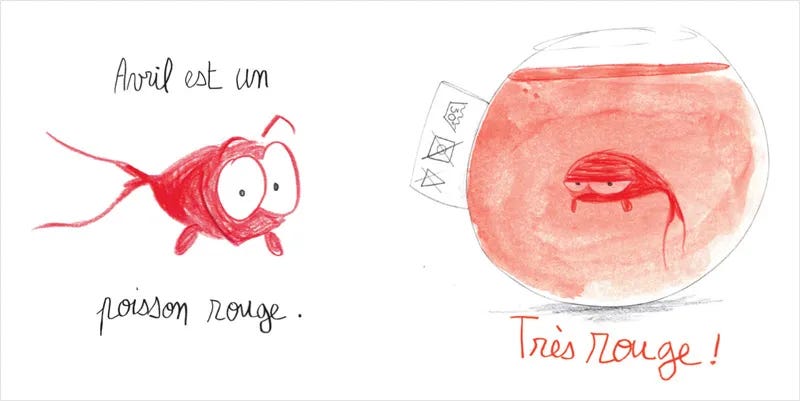

Um livro infantil com ilustrações lindinhas da francesa Marjolaine Leray chamado Abril, o peixe vermelho. Abril era um peixinho que se sentia meio fora d'água. Como era de se esperar, ele não se contentou com sua vida entre quatro paredes de vidro: bolou um plano e partiu em busca de novos horizontes…

Imagina de Abril soubesse que existe a Bahia, com certeza fugiria pra lá.

Que delícia de ler esse post! Nunca fui à Bahia, mas é o lugar do Brasil que mais me chama atualmente, porque sei que vou me apaixonar pelos cheiros e sabores. Seu relato só me deixou mais curiosa ainda.