A realidade anda dando dribles estonteantes na ficção, e não é de agora. Por esses dias, você deve ter visto, ganhou força a notícia de náufragos resgatados após terem lançado ao mar um bilhete em uma garrafa.

Esse acontecimento me lembrou de que palavras podem,sim, nos salvar. E que, em uma embarcação, além de papel e caneta, é fundamental estar de posse de uma garrafa de vinho (ou de rum), mas depois falamos disso.

Palavras salvam.Mas é preciso, além de escrevê-las, lançá-las ao mar.

Então, aqui estamos.

No dia em que Brasília, minha cidade natal, completa 62 anos, ofereço essa crônica sobre comer - e viver - na cidade.

Duas tigelas

Qual é a comida típica de Brasília? Ninguém, em canto algum que andei, me perguntou isso.Aliás, a pouca curiosidade que a capital federal desperta me ofende, levo um pouco para o pessoal, sim. Não deixa de ser um desinteresse por nós, brasilienses, nascidos aqui, em manjedoura encardida de terra vermelha, com pais de outros estados, outros costumes.

Mas se ninguém liga muito para o que se come no refeitório seco do centro do poder, eu me pergunto sempre, e a resposta vive mudando.

Além de existir deslocada no coração de um país infinito, Brasília come. Ou, melhor, come-se aqui. Por incrível que pareça. E só me resta recapitular meu próprio itinerário gastronômico da cidade.

Primeiro, as frutas. Goiaba verde no pé, embaixo do prédio na Colina. As amoras, que manchavam as mãos, no guidão da Caloi cor de rosa e os botões do elevador. As mangas, que formam pântanos de cheiro maduro e amarelo. As jacas, despencadas em capô de carro, caso de bombeiro, até. Os cocos verdes, único oásis líquido no calor escaldante de uma manhã de sol no Parque da Cidade. E a pamonha, meu Deus, a pamonha do carro da pamonha, essa entidade.

E depois o almoço, a carne de Sol do Xique-Xique em fatias grossas, mandioca cozida e nunca frita (ao menos na minha família), feijão de corda, vinagrete cortado grosso, e a garrafa de manteiga, ou manteiga de garrafa, elixir dourado que torna tudo melhor e lambuzava as mãos, os guardanapos que não secam, os plásticos sobre as toalhas azuis como nossos uniformes. Ou, ainda, o galeto bem temperado, a polenta (essa, sim, frita) e a salada de batata que é melhor que muita gente.E depois quem sabe de tarde um suco de tudo na Vitamina Central; ou um açaí, sem guaraná, sem açúcar, sem decepcionar o Pará.

Ou, se for pra decepcionar muita gente- paulistas e italianos e tudo entre o meio - o único lanche possível é a Dom Bosco, sonho do padre, duas fatias, molho, queijo e orégano. Se é pizza? Só por força do hábito; uma dupla e um mate. Melhor ainda se for de madrugada, depois de ir na única festa da cidade inteira e ouvir rock inglês.

Comer no posto de gasolina era - ainda é? - totalmente plausível na cidade que para tudo requer automóveis, que precisam ser abastecidos, porque não encurtar a viagem, a quilometragem, e abastecer também os condutores.

Assim como é aceitável passar calor, defumar os cabelos e treinar a paciência para provar toda sorte de novos sabores no Quituart, a grande incubadora de restaurantes que vale sempre conhecer, sem pressa, mas, também, sem muita expectativa.

Sair do Plano, pegar os rumos do Guará, sempre foi o escape perfeito para tomar caldinho de mocotó, pastel, cocada, castanhas, espirrar com os cheiros misturados dos temperos medidos em copo americano e moídos em máquina perigosíssima.

Não posso desconsiderar as jantinhas, uma instituição local, que consiste em churrasquinho, e acompanhamentos que se revezam entre feijão tropeiro, arroz, farofa, vinagrete, mandioca.

Sei que haviam outros passeios, coisas a fazer. No entanto, a mania de ver comida em tudo moldou meu mundo, e provavelmente foi o motivo que mais me fez circular pelos arredores da cidade, de Brasília ou de qualquer outra.

Mas, veja, não é só por pura gula tudo isso. É curiosidade e um pouco de vontade de pertencer a outros tempos, viver de outros jeitos, como quem chegou aqui antes da festa, para montar a mesa, gelar o gelo, encher o lago Paranoá.

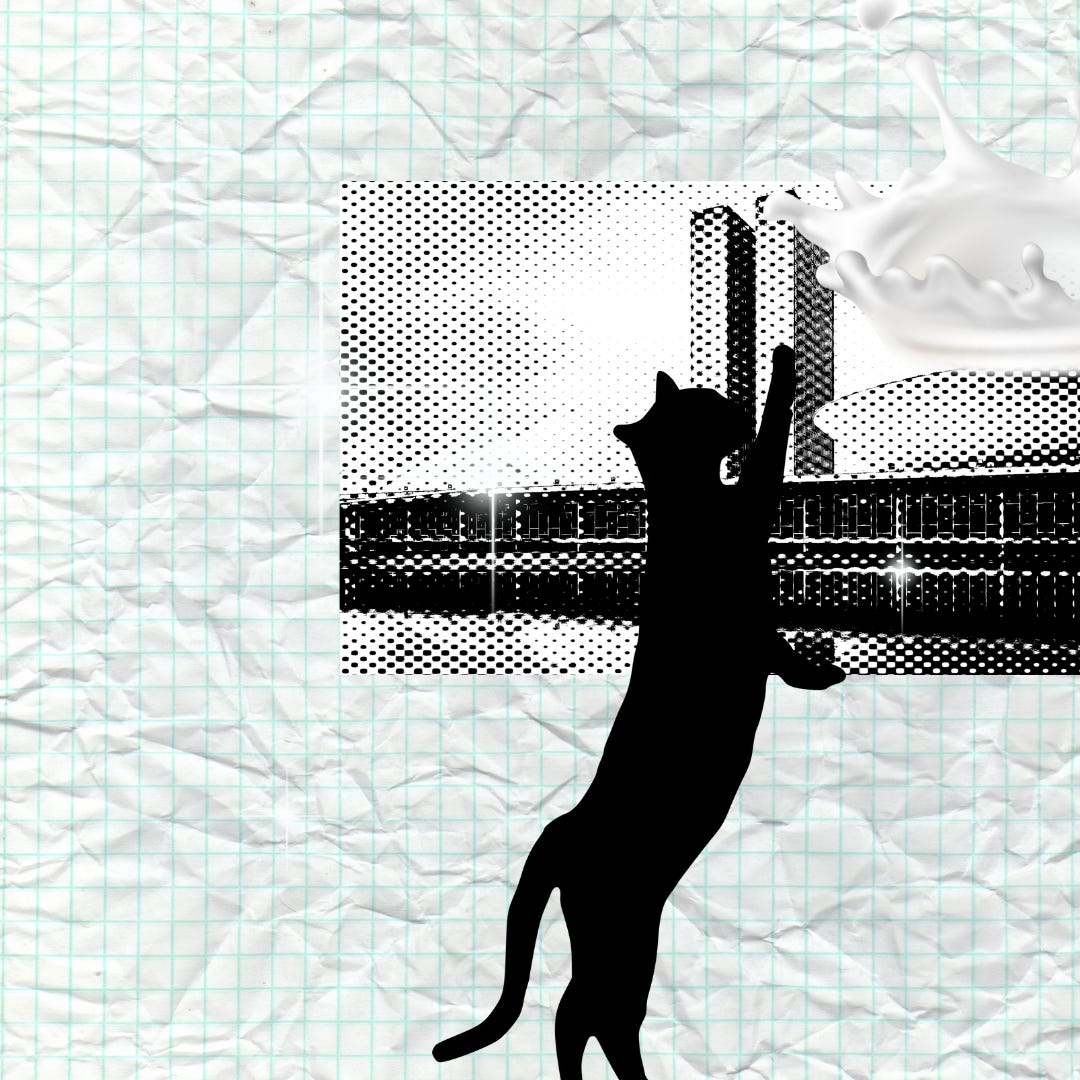

Das gentes que vieram pra cá, ainda bem, quase todo mundo trouxe matula de suas terras. Eu imagino os candangos, os primeiros, os legítimos, os construtores, levantando os prédios da Esplanada, sonhando junto com o mineiro de Diamantina. Quando paravam para comer, tomar água do cantil, se esconder em sombras recém-criadas pelas colunas que haviam erguido pela manhã, será que percebiam as duas cuias, uma virada pra cima, outra pra baixo? Seria sopa, tacacá, mungunzá ou polenta que imaginavam ali dentro?

Eu, menina, imaginava leite para gatos gigantes, que um dia, numa patada, derrubariam em efeito cascata os dominós dos Ministérios, desmantelando a ordem da capital calculada.

Mesmo agora, quando passo por aquela área, penso nesse ato animal, despretensioso e anárquico. Quem sabe? Se Brasília de repente não precisasse mais alimentar os três ( ou tantos) poderes, qual seria sua vocação, o que estaria posto?

Brasília, já pensou, estaria livre para, quem sabe, ser só casa, cidade, mesa estendida para um piquenique para todos os povos, num banquete interminável, onde comeríamos de tudo, todos os brasileiros comeriam de tudo, sem que nada precisasse ser típico, onde o típico seria partilhar. Um sonho bonito.

Conchas?

Quando era apenas um adolescente espinhento vivendo em um apartamento funcional em Brasília, Renato Manfredini passava os dias lendo e escrevendo, compondo toda sorte de textos que, um dia, chegariam a formar a espinha dorsal da Legião Urbana.

Mas antes de ter de fato uma banda, Renato escreveu sobre uma banda imaginária, a 42th Street Band, e a descreveu em detalhes, sonhou com ela, tudo isso.

Bom, eu sonhei com um restaurante imaginário chamado Conchas. Tudo muito aconchegante, mesas redondas, sofazinhos e poltronas das quais uma Vênus moderna poderia não apenas nascer, mas fazer fotos, e um cardápio com muito molho, coisas que precisam de concha, cremes, madeleines, e até vieiras.

Enfim, não virei dona de restaurante, mas sigo adorando este nome e carregando ele de alguma forma na minha assinatura.

Cate por aí

Não precisa, mas ter links é um atributo importante de qualquer newsletter e eu gosto.

Faz meses que acompanho a newsletter da Gaía Passarelli, Tá todo mundo tentando, com crônicas semanais sobre nossos loucos tempos pandêmicos e fico sempre espantada em como ela fala sobre desconfortos que estão no ar. Essa edição sobre a tentativa de performar protagonismo está especialmente no ponto. Com certeza me inspirou a começar isso aqui e, se eu fosse você, assinava também :)

Para assistir, ou ouvir: Passou meio despercebida, mas a primeira temporada da Mixte, série francesa ambientada em 1963 que acompanha a chegada de alunas em um colégio - Instituto Voltaire - só para garotos. A trilha sonora é uma delícia e você pode escutar a playlist oficial aqui.

Até a próxima vez,

me senti em brasília de novo!!!!

É sempre um prazer ler o que você escreve. Você conseguiu me transportar para uma Brasília que sinto saudades e para outro que lamento não ter conhecido. Siga em frente! Já ansiosa pela próxima Newsletter. Beijos, Catha